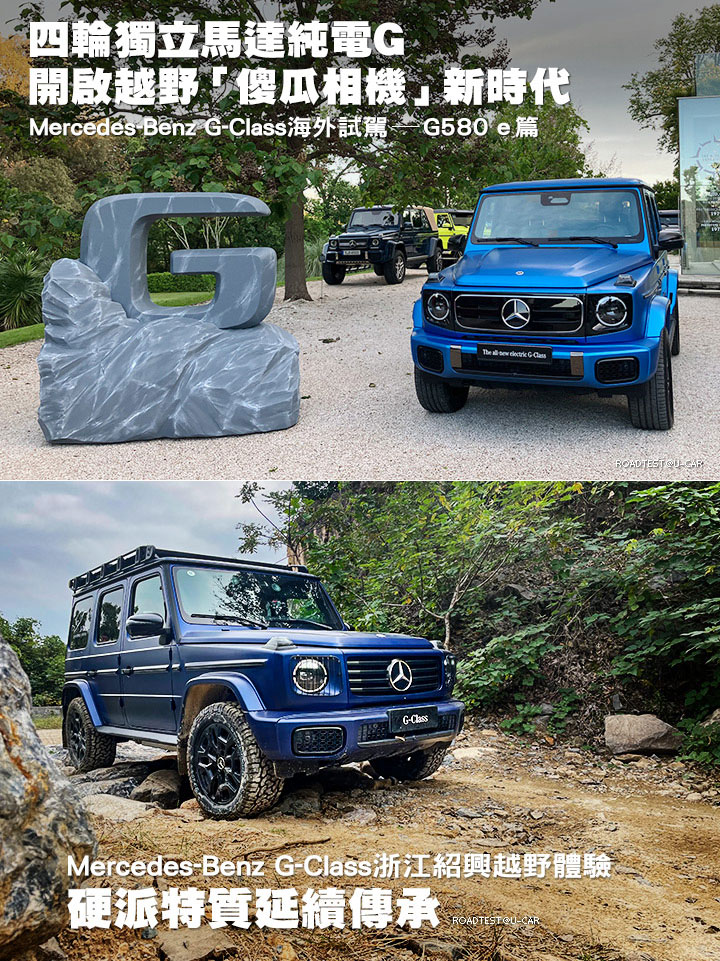

Mercedes-Benz 品牌最早是於 2021 年 9 月的慕尼黑車展上,推出名為 EQG 的 G-Class 純電越野車概念版本。不過後來隨著整個品牌對於 EQ 電動子品牌的經營與命名策略變動,當純電 G-Class 於 2024 年 4 月北京車展發表之時,新車重新在量產版更名為 Electric G-Class,並且推出 G 580 單一車型動力選擇,臺灣市場則是於 2024 年 9 月正式引進,首波則引進 892 萬的 Edition One 特式車款,後續在 2025 年 2 月追加 808 萬的一般非 Edition One 版本車型。

而繼 U-CAR 總編輯搶先於法國體驗新車,還有後續試車組受邀前往中國浙江紹興進行越野體驗後。回到國內,U-CAR 試車組也相當好奇 G 580 在長時間的 On-Road 體驗到底如何,還有其 WLTP 續航 473 公里能力在實際的國內道路下,整體的充電與能耗表現究竟為何,成為試車組關注的重點。因此 U-CAR 此次也進行較長時間的測試,並規畫長達 370 公里的測試里程,一探 G 580 在真實用車環境下的使用體驗。

硬漢外觀,搭配專屬純電細節

筆者個人相當喜愛 G-Class 車系的一點,就是不論經過幾代車型的更迭,其依舊保留相當硬漢剛直的傳統外觀線條,即便 2024 年推出的最新世代、其底盤代號已更換為 W465,但相當直觀的簡單線條,相信連許多「小」車迷遠遠看去,也能辨認的出這是一輛 G-Class。

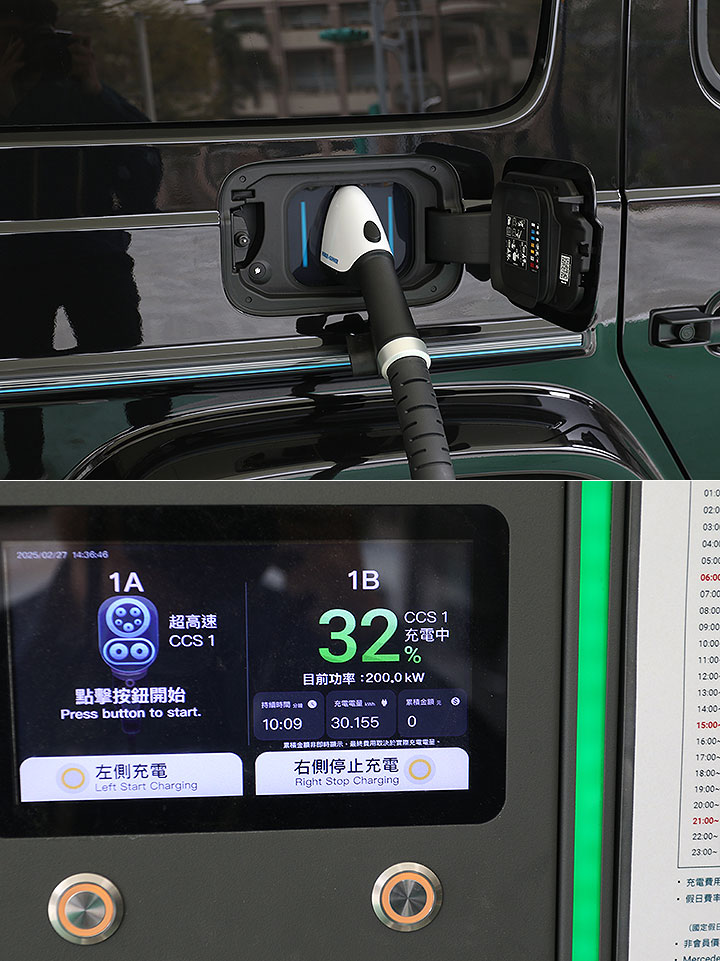

而除了經典的車身線條外,一般版純電 G 580 在車頭處還會採封閉的夜幕水箱護罩含極線發光飾環,只不過我們此次試駕的車型改採黑色格柵式水箱護罩,兩側則配置多光束智慧型 LED 頭燈。而 G 580 身為純電身分在外觀的專屬識別,還有前葉子板 EQ 純電徽飾、車身右側的 CCS1 充電孔,另外車尾也有專屬的 Design Box 充電槍收納箱,塑造出不同於燃油車型的細節。而純電車型像是在電機蓋隆起高度提升,後輪拱也導入 Air Curtain 氣簾,都是其在空力設計的強化。

此次我們試駕的 892 萬 Edition One 車型,在外觀也搭載諸多 Edition One 專屬套件、以及 AMG Line 跑車化夜色套件。其中 Edition One 專屬設計在車側搭載藍色車側護條、藍色煞車卡鉗,AMG Line 外觀套件則包含黑色 MANUFAKTUR Logo 套件,其於車門門把上採用霧黑色 Logo,並且配置車頭的黑色格柵水箱護罩,足下也搭載高光澤亮黑的 20 吋 AMG 十輻式輕合金輪圈。

採用科技化座艙,內裝質感為品牌頂級細膩

走進純電 G 580 的內裝,其整體大致格局仍與一般燃油 G-Class 類似,中控臺 T 字造型與近乎垂直的前擋風玻璃距離相當近,不過中控臺已從過往前幾代 G-Class 常見的機械式布局,改為全面數位化的 12.3 吋寬螢幕數位儀表、還有 12.3 吋高解析度中央觸控螢幕 MBUX 系統,舉凡原廠導航、無線 Apple CarPlay 與無線 Android Auto、 MBUX 擴增實境導航功能等都一應具全,並且全車也配置了聽覺表現出色的 760 瓦 18 支喇叭 Burmester 3D 環場音響系統。

在便利性配備部分,G 580 也標配前座溫控置杯架、還有前座手機無線充電功能。另外在專屬的 Edition One 設計部分,其主要呼應外觀設計,採用了藍色碳纖維飾板,並且配置全車內裝藍色縫線,更採用質感相當細膩的豪華 Nappa 真皮內裝珍珠銀/黑皮質座椅,方向盤也配置握感十足的 Nappa 真皮平底跑車方向盤,全車多處更以皮質或麂皮的 Superior Line 頂級內裝套件,讓其即便是越野車身分、也有 Mercedes-Benz 品牌最高等級的座艙質感。

座椅方面,此次試駕的 Edition One 車型更比標準版加入了多重支撐座椅套件,其包含了 Energizing 舒活套件,可提供包含按摩與通風加熱座椅等舒適功能,甚至在細部質感處也加入了 Nappa 真皮包覆車頂握把以及尾門把手。而雖然 G-Class 擁有 2,890mm 的軸距,但其後座空間歷代以來都僅能算是足敷使用、對照龐大車身並沒有特別的寬裕,以身高 176 公分的示範人員乘坐,後座膝部餘裕為 2 拳、頭部空間則有超過 2 拳的水準,後座也配有第三區恆溫空調+B 柱出風口、USB-C 與 12V 電源。

後廂空間則因其方正車身,未傾倒前就擁有 620 公升容積,後排座椅將椅墊翻摺、椅背往前打平後,則可擴充至最多 1,990 公升容積,不過其打平後的平整性表現並未相當理想,而且由於電池與馬達等機構略為侵入車室,廂比燃油版本都有減少約 20 公升(燃油版本為 640~2,010 公升)。

587 匹瘋狂 4 馬達動力,不過大樑式底盤搭配電池組仍須留意重心

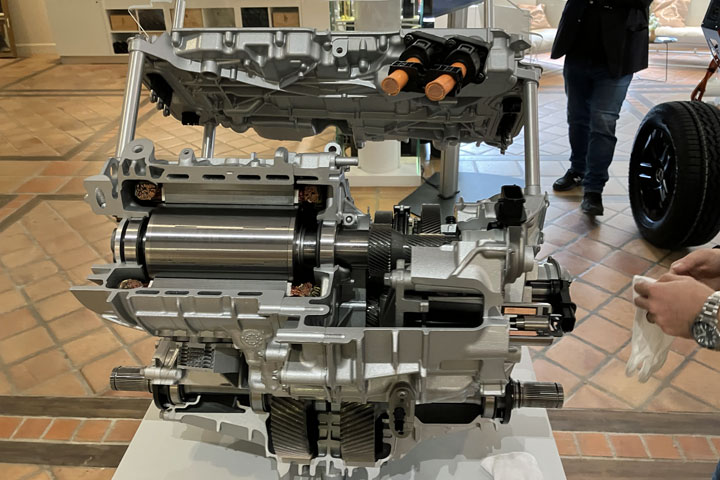

在動力規格部分,G 580 維持的依舊是主流的 400V 電氣架構、尚未跟進品牌最新的 CLA 更換為 800V。底盤 G 580 沿用 G-Class 家族招牌的分離式設計,不過為了在底盤放下總容量 124kWh、可用容量 116 kWh 的鋰電池組,工程團隊將 G-Class 梯形大樑取消三組橫樑,以創造足夠的空間容納電池組,等於將以鋁合金材質完全密閉的鋰電池模組,直接當結構體的一部分,整合入原有梯形車體大樑內。

原廠團隊也考量輕量化與越野惡路抗磨損穿刺防護力,不採用笨重的鋼板設計,而採用獨特的 2.6 公分厚碳纖維複合材質防護底盤,達到盡可能輕量化又兼顧保護能力的設計。不過純電 G 580 的車重也來到 3,085 公斤之譜,相比於 G 450d 與 G 500 的 2.5 噸,還有 G 63 的 2,640 公斤,純電 G 580 普遍都多出 500 至 400 多公斤。

G 580 動力則擁有前後總計 4 具獨立電動馬達配置,前後輪馬達組,各有一組上下排列的電動馬達,能輸出 108 kW (約 145 匹)最大動力,全車綜效馬力達 587 匹、最大扭力 118.7 公斤米,由靜止加速至時速 100 公里僅需 4.7 秒。透過 CPC 中央動力分配控制系統,來即時調整四輪馬達的動力輸出模式。同時,馬達傳動機構設計 2 組不同齒比的變速齒輪,以對應在 Low Range 低速越野模式下、創造出類似傳統加力箱的效果。WLTP 續航表現原廠公告為 473 公里,至於國內能源署以 NEDC 模式測定的數值則為 555 公里、能耗值則為 4km/kWh。

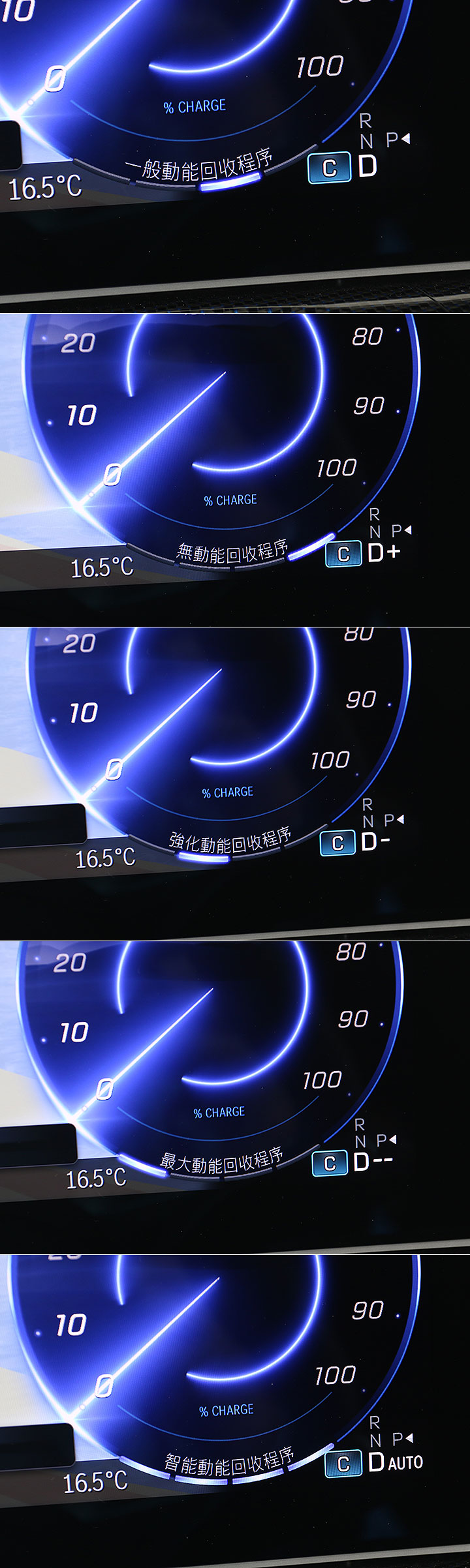

駕駛模式部分,G 580 分別有 Individual 客製化、Sport 運動、Comfort 舒適、Trail 越野、Rock 岩地等行車模式可切換。其中在 Individual 客製化模式中,車輛可分別針對換檔動力模式、轉向、懸吊等進行分段切換,其中換檔動力模式與轉向可以 Comfort/Sport 兩段切換,懸吊則是因應地形分別有 Comfort/Sport/Trail 共 3 段切換。在動能回收部分,分別有一般的 D,加強回充的 D-、D--,最為滑行的 D+,以及交由車輛自動判斷回充的 D Auto 模式,不過不像 EQE 等車,G 580 並沒有可關閉「緩起步」的全然 One Pedal 單踏板模式,因此任何回充模式下仍須踩下煞車讓車輛靜止。

原先在燃油車型上差速鎖定控制面板區域,在純電 G 580 換上電動車型專屬的越野功能,包含透過兩側車輪反向使車輛原地 720 度旋轉的「G-Turn」,在時速 25 公里內加大外側輪動力輸出,進而大幅度減少迴轉半徑的「G-Steering 」,以及開啟「Low Range」與「Rock 越野駕駛模式」後提供三種不同速度等級的越野爬行及下坡功能,進一步提升其越野能力表現。

實際將純電 G 580 開起來下,其由於底盤具有電池組,車高相對有所墊高,從 G 63 的 1,971mm 增加 18mm、來到 1,989mm,所以駕駛純電 G 580 不僅要留意都會區停車場的限高,甚至一上車後其「居高臨下」的視覺感受,會明顯比起過去的燃油 G-Class 更為明顯。好處是有著睥睨群雄的態勢,基本上路上的其他車輛、不「敢」切到純電 G 580 這輛龐然大物前面「造次」。

不過由於車重增加 500 公斤、車高提高 2 公分之譜,再加上原有的分離式大樑底盤車身,因此純電 G 580 整體的重心晃蕩感會比起燃油版本更為明顯。尤其不論是煞車的點頭、或是轉向角度快速切換時,即便受惠厚實的車重並不會讓純電 G 580 難以駕馭,但若要讓車內乘員安穩的度過行車時光,駕駛在駕馭純電 G 580 可必須要進行細膩的操作,不論是煞車、轉向、動力都要輕柔,才能避免車內乘員、甚或是後座乘員更明顯因晃動帶來的不適。

尤其 G 580 足下多達 587 匹的兇猛動力,比起 G 63 的 585 匹還多出 2 匹,電動車加上 4 馬達輸出設定,在沖出的瞬間確實可帶來相當猛爆的推背感,不過幾番加速與減速的輪迴下,純電 G 580 先天的大樑底盤設定、還有多出的 500 公斤車重,確實在舒適度上不能容許這樣「暴力」的操作,氣定神閒地開著電動大 G,無聲無息的悠然「壓馬路」,才是電動 G-Class 在都會區穿梭的最佳寫照。

不過實際上將電動 G 580 在高速驅策起來,受惠於原廠工程師在懸吊與轉向設定的調校,其實其操控反應以這樣 3 噸的純電越野車而言,整體還算是相當受控靈活,甚至高速轉向的精準度也有一定水準,給予扎實且穩定的回饋,4 馬達的控制也算相當精密迅速,不會讓駕駛在高速彎道、或是在高速切換時有著綁手綁腳的不適感。只是需要多留意的,還是在快速轉向時多留點反打的餘裕,才能抵銷車身較為劇烈的晃動,讓車內乘員有較舒適的時光。

至於高速時的風切聲抑制,有賴於全車雙層降噪玻璃,其實以這樣垂直的前擋而言純電 G 580 同樣已算作的出色,動能回充的制動力同樣能讓這 3 噸純電怪獸安穩停下,只是 ACC 系統在透過 4 馬達減速時、其點頭的情況明顯且會較為不適。

新北林口至彰化北斗來回 370 公里高速續航測試說明

- 測試路線:U-POWER 新北林口文化站>國道 1 號南下>國道 1 號 220K 北斗交流道>>國道 1 號北上>國道 1 號 62K 中壢交流道>U-POWER 桃園平鎮廣泰站

- 測試天候:陰有霧,約 13.9 度~19 度。

- 測試原則:依據當下該路段的法定最高速限表速+9 公里,以 ACC 系統行駛,以「Eco」節能模式行車、搭配 D Auto 回充模式

- 冷氣空調:恆溫空調調整至 22 度,風量開到 2 段。

- 車上載重:1 位工作人員與隨身行李

進行能耗測試當天,我們從 U-POWER 新北林口文化站充滿電 100%出發,車輛滿電時所顯示的續航里程為 422 公里,而由於 G 580 並沒有 Eco 節能模式可切換,因此我們沿途皆是以 Normal 模式行車,並搭配 D Auto 自動回充模式,試駕當天北部地區有大霧,不過並沒有較強的降雨、並未對能耗造成顯著影響。

後續我們行車 181 公里到彰化中油北斗交流道站時,車輛的電量顯示為剩餘 58%,剩餘續航里程為 245 公里,儀表能耗顯示為 258Wh/km、換算為 3.88km/kWh,這時推算其滿電續航里程約落在 426 公里。

不過我們整體在北上時遇到逆風,讓純電 G 580 的電量與能耗掉的比南下時更為顯著。我們回程經國道 1 號到 U-POWER 甫開幕啟用不久的桃園平鎮廣泰站時,最終當天總計行駛約 370 公里的高速續航,儀表平均車速顯示為 80 公里,最終只剩下約 8%電量、等於當天來回共消耗 92%,剩餘續航里程僅剩 35 公里,儀表能耗顯示為比南下更差一些的 277Wh/km、相當於 3.61km/kWh,當然跟能源署提供的 4km/kWh 還算相去不遠。

而若以當天消耗 92%、總計行駛 370 公里推算,純電 G 580 程約為 1%電量可行駛 4.02 公里,因此其滿電續航里程推算仍為 400 公里上下,約為 WLTP 續航 473 公里數值的 85%,NEDC 續航 555 公里的 72%,表現還在預估之內。

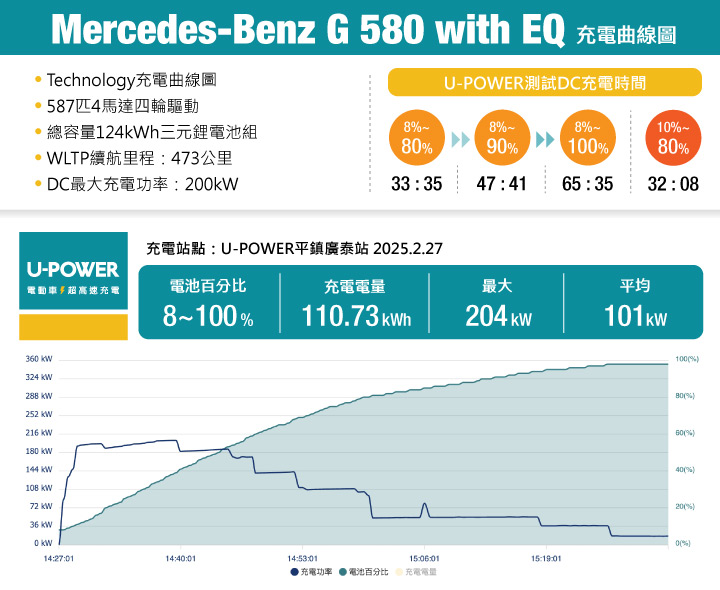

純電 G 580 在 U-POWER 平鎮廣泰站 8%起充後,10%時功率就來到 140kW 以上,11%時來到 190kW,充電 5 分鐘時來到 19%、補進約 47 公里續航。不過其後面一直維持高功率平原緩坡爬升、直到充電 10 分鐘到 32%時才正式突破原廠宣稱的 200kW 大關,充電 10 分鐘相比起充時約補進 100 公里續航。而其功率曲線在 39%時來到 204kW 後,40%時功率就由 200kW 開始階梯式下降,53%時降到 180kW、59%時降到 170kW、68%時降到 140kW,最後在 80%時降到 100kW 以下,80%~90%時基本維持 50kW 充電,直至後續階梯涓流至結束。若整個 8%~100%充電時間 65 分鐘,平均充電功率為 101kW、在 400V 車款中算是相當高原,而 10%~80%充電時間為 32 分鐘、與原廠宣稱的 32 分鐘吻合。

只不過當天也補進 110.73kWh 電量,以 370 公里換算後,實際能耗為 3.34km/kWh,算是相當耗能的高性能純電越野車,不過受惠於其大電池設定,因此近 400 公里續航仍能達成,整體續航表現符合對於純電越野車的預期。

| Mercedes-Benz G 580 | 剩餘 電量 |

行駛 里程 |

累計行駛 里程 |

儀表剩餘續航里程 | 儀表板顯示能耗 (km/kWh) |

| U-POWER 新北林口文化站出發 | 100% | 0 | 0 | 422 公里 | 0 |

| 中油北斗交流道站 | 58% | 181 公里 | 181 公里 | 245 公里 | 3.88 |

| U-POWER 桃園平鎮廣泰站結束 | 8% | 189 公里 | 370 公里 | 35 公里 | 3.61 |

| 車款 | Mercedes-Benz G 580 with EQ Technology |

| 總行駛里程 (公里) | 370 |

| 儀表顯示剩餘電量與里程 | 8% / 35 公里 |

| 行車電腦顯示能耗 (km/kWh) | 3.61 |

| 8%~80%充電時間 | 33 分鐘 |

| 10%~80%充電時間 | 32 分鐘 |

| 8%~100%充電時間 | 65 分鐘 |

| 快充峰值功率 (kW) | 204 |

| 平均充電功率 (kW) | 101 |

| 充電度數(kWh) | 110.73 |

| 實際能耗(km/kWh) | 3.34 |

討論區

成為第一個發表的人